为落地真实场景而生,跨维智能发布第二代人形机器人DexForce W1 Pro

4

2025 / 08 / 01

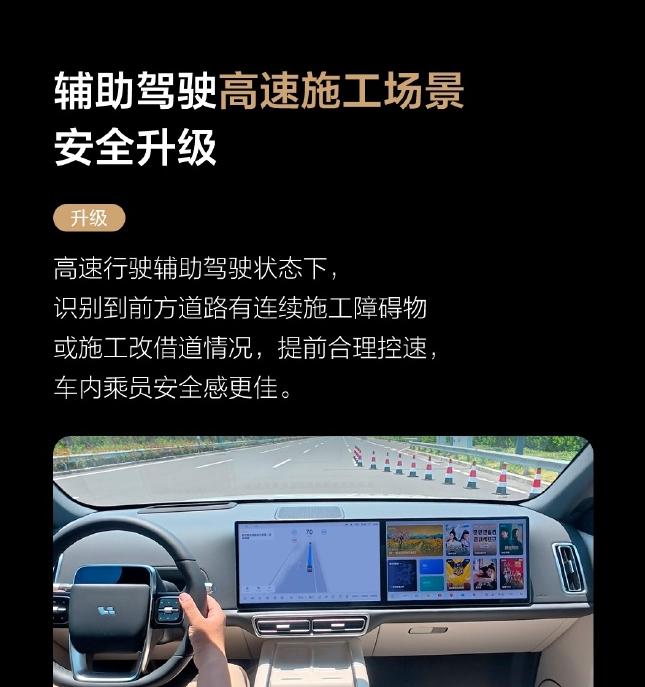

2025年7月,理想汽车推送了OTA 7.5全量更新,这一大版本更新中,一个看似普通的功能升级引起了业内的关注:为提升高速施工场景下的安全性,理想辅助驾驶新增高速施工场景预减速功能。在NOA和LCC状态下,车辆遇到高速施工场景会根据实际路况以及地图中的施工信息,主动降低巡航车速以保障行车安全。

这一功能的推出,可能很多人不以为然,但恰逢懂车帝发起的辅助驾驶测试引发行业震动。36款热销智能电动车,涵盖国内外的多家主流品牌,在15个测试科目中经历了216次碰撞,没有一家完美通过所有测试。

这一结果震惊了整个行业。数据显示,仅有47%的车辆能安全避让施工场景,这个揭示了当前智驾技术在面对复杂交通环境时的局限性。

而现在看,理想汽车OTA 7.5的施工场景预减速功能,正是对这一痛点的直接回应。这一优化的核心在于结合了车辆本身感知硬件无法提前获取的先验信息,使它们对车辆决策做出更合理的调整。

实际上,这并非理想首次在动态信息领域发力——从OTA 4.3增加道路施工预警功能,到OTA 6.2基于动态信息实现改借道强预警及控速,理想汽车正在构建一套基于动态信息的辅助驾驶能力体系。

此外,也有更多的汽车厂商加入了基于交通“动态信息”的辅助驾驶能力的优化。

这不禁让人思考:这些动态信息是什么?它的作用又是啥?

7月23日,公安部交通管理局局长王强在国新办发布会上明确表示,目前市场上所有汽车的"智驾"系统仍处于辅助驾驶阶段,不具备完全自动驾驶功能,驾驶人仍是最终责任主体。政府将"加强车企管理,杜绝虚假、夸大宣传"。

过去一段时间,消费者对于辅助驾驶能力的认知,很大程度上受到厂商宣传的影响。在过去很长一段时间里,“解放双手”、“自动驾驶”等颇具诱惑力的词汇,让人们对这项技术抱有不切实际的幻想。然而,当这些“智能”功能真正落地到日常驾驶场景中时,其表现往往不如预期。

懂车帝最近的测试就揭示了这个道理:尽管各家厂商在感知硬件(如摄像头、毫米波雷达、激光雷达)上投入巨大,并拥有强大的感知能力,但在实际高速公路场景中,单纯依靠车辆自身感知能力实现的辅助驾驶,仍然有一些场景表现还存在提升空间。

例如,在面对复杂路况、突发事件(如临时施工、事故车辆、异物掉落)时,车辆的识别准确率、决策及时性以及应对能力均有待提高。一些车辆甚至在高速行驶中出现误识别、误刹车或无法及时规避障碍物的情况,这不仅严重影响了驾驶体验,更对行车安全构成了潜在威胁。

这些测试结果,在一定程度上揭示了当前辅助驾驶能力边界。仅依赖感知,使得车辆在面对“黑天鹅”事件或超出传感器视野范围的信息时,显得力不从心。

在日常驾驶中,因施工改道而导致的事故并不罕见:突发的道路施工、交通事故现场、异常的道路状况、恶劣的天气条件。这些情况往往超出了车载感知设备的能力范围,需要更多的信息来源来补充和验证。

这一系列事件,为过热的辅助驾驶市场浇了一盆冷水,也让我们重新审视辅助驾驶技术的发展路径。而理想汽车在动态信息应用上的持续投入,可能为行业指出了一个发展方向。

理想主动安全产品负责人杨杰对此类事故场景进行过深度分析。他们发现,要让车辆安全通过施工路段,需要满足两个关键条件:第一,具备施工改道的"先验信息";第二,系统能够探测到施工道路环境并做出正确判断。

在理想的设计中,车辆在距离施工路段300米时,系统提前7-8秒发出预警,减速到80公里每小时;随着距离拉近,摄像头和激光雷达探测到更清晰的道路环境,进一步减速并推理出合适的行驶轨迹;最终,车辆以每小时40-50公里的速度安全驶过施工路段。

这种分层次、渐进式的控制策略,正是动态信息与实时感知相结合的典型应用。它不是简单地替代现有感知系统,而是在更高维度上为智驾系统提供决策支持。

所以动态信息简单来说,就是对真实世界交通环境变化的数字化表达。动态信息和静态地图完全不同。静态地图关注车道数量、曲率、限速信息等,更新频率以周、月为单位。而动态信息则是随时变化的交通状态:它包括道路封闭、施工作业、交通事故、大型活动、恶劣天气等各种影响交通流的事件。与前者的地图数据相比,动态信息具有时效性强、变化快、影响大的特点。

代入懂车帝的高速事故场景模拟中“高速惊现事故车”,“施工路遇卡车”,“高速临时施工”三个场景正好命中车道级动态施工信息服务场景,超视距的动态信息可以提示车辆提前进行接管,降速,甚至绕行,可大大降低事故概率。

此次测试一方面展示了目前高级辅助驾驶在极端场景上的处理能力现状,另一方面也再次证明了超视距的动态信息服务以及静态地图数据对于高辅的价值。

不过,要让车辆用得上,动态信息必须做到分钟级更新并精确到车道级,难度主要在三方面:

据了解,目前主流车企都基于高德地图提供动态信息。他们构建了"时空信息建模+视觉感知监测+行业官方信息+用户分享与验证"的多渠道数据融合生产体系,推出了覆盖全国高速及城市快速路网络的分钟级车道级动态事件产品。

其中,施工事件是最常见的占道场景,包括道路改扩建、路面大修、道路养护、紧急抢修等不同类型的施工行为。高德通过与全国高速交管单位深度合作,获取官方权威的计划施工信息,同时通过视觉感知设备实时观测道路环境变化,结合信息挖掘、用户上报等方式实现信息的快速更新。

事故事件包含多车事故、单车事故及故障车等场景,其生命周期较短,对观测能力要求更高。主要通过分钟级信息异常挖掘,结合用户分享验证的方式获取,另外视觉设备识别、交警官方情报也是重要补充。

异常占道是高德的创新型数据产品,基于北斗RTK定位技术,通过对导航用户驾驶行为的全域感知来实时挖掘突发占道事件。当道路发生异常时,会引起群体性的用户减速、变道、绕行等异常驾驶行为,高德通过大数据时空信息建模技术实现快速发现和精准定位。

对于辅助驾驶能力来说,它们也将从根本上改变系统的架构和能力边界。

实际上,智能辅助驾驶的演进路径,过去更多依赖车身感知硬件+算力来应对复杂路况——摄像头看得更远,激光雷达识别更精准,芯片算力更强,从而实现更复杂的轨迹规划和决策。

但近期实测的场景也告诉我们,仅靠这些仍然存在明显短板:车只能处理“看见的东西”,而看不见的“未知”也可以是事故的高发区。

从理想OTA的功能可以看到:没有动态信息,车辆在遇到施工时往往只能在感知到障碍的瞬间减速或避让,乘员体验突兀,甚至会触发急刹。接入动态信息后,系统可以在提前数秒甚至十秒以上预先规划减速轨迹,平顺性与安全性同步提升。

用户的信任则来自“出错率”。如果辅助驾驶经常在施工、事故场景下退出或紧急制动,用户的信心会迅速下降。而动态信息的提前量,可以显著减少这类场景的突发处理,让用户感知到系统的稳定性与可靠性,这对辅助驾驶从尝鲜功能走向日常刚需至关重要。

短期看,动态信息似乎是一种差异化能力,用于提升少数极端场景的表现。

但此次,公安部也明确了重点关注施工改道、异常占道等动态交通风险。从这个层面来说,动态信息很像过去的高精地图,从最初的差异化卖点,变成整个产业的底层标配。它不仅是安全的加分项,更是未来智能驾驶从“感知驱动”升级到“认知驱动”的关键一环。

对于这些影响用户安全的问题,我们的态度应该是:既不应该因为路线、成本或是挫折而放弃探索,更不应该盲目乐观而忽视问题。